「摹仿」與 「追想古法」─也談張人千

若 將 張 大 千 的 一 部 份 人 物 作 品 與 同 時 代

其 它 畫 家 的 人 物 作 品 並 置 來 看 ,

我 們 便 好 像 看 到 一 幅 中 國

傳 統 人 物 圖 像 步 入 現 代 的 星 圖 ,

哪 一 位 藝 術 家 座 落 在 這 幅 星 圖 的

哪 一 個 位 址 , 便 一 目 了 然 。

「社會是道古怪的河,它的水面淌滿各種名人──代表這個社會各式現實『需要與欲求』的符號──而弔詭的是,往往不是有名的人,而是無名的人成了社會的試金石。」

張大千無疑是幾十年來國畫圈最享大名的人物,即使在他故沒的若干年頭,然而他的死正同攝影圈的大老郎靜山一樣,都是訃文一發,惋嘆者眾,擊節者亦不少見,可以說是一種江山興替的切躁盼望,令人見出社會的沉痾和寡於活力源於世亂,世亂中豪傑之士奔走疾呼,然富貴者不愛於耳,貧賤者困於營生,故如驚雷之不能傳播於鬱悶之氣,終於沉入深淵地底,世繼續於亂,等待雄鳴。

名人的能耐

大千名氣太大,所以死後還背滿各式神話傳說,他的故事富麗多彩可與西方畢卡索相符,不是讀很多書的人最喜歡講給不讀書的人聽;於是大家醺醺然,如台灣的八點檔連續劇,如美國之肥皂劇,如好萊塢之B級片,以上則付諸闕如,或用另一種譬喻,則如一朵大屍花。華麗腐臭薰人動人,就美學上不能不說是另一種社會奇景,然就健康的社會現實言並不理想。

不遇話說回頭,名人自有名人的能耐,名人成名之初都確有兩下子,不能不叫人佩服,但如何一直維持盛名於不墜則屬於另一種功夫,離嚴格的藝術創作雖遠了些,然亦自有它所洩露的個人氣質和社會意義。

大千早年有名的故事包括:仿石濤書作瞞過不少所謂專家的法眼,帶領群弟子赴敦煌臨撫敦煌各朝壁畫,博覽私人珍藏古畫個人收藏亦極雄富,與同代眾名家遊且多交情匪淺,畫畫時喜歡有人陪他聊天,且曾在一天內當眾連畫二十張畫分贈眾人,是人美食家,而最為人所傳頌的莫過於待人接物的慷慨大度,還有其他太多大多,簡直數也數不完。然而每次有人提到張大千,我總不自禁地浮想於「摹仿」(mimesis)的巨大領域。

仿作與美談

仿作不管在東西方都不少見,初學階段止於技巧的揣摹,再深則進窺畫意入探藝術的核心。國畫傳統學習方式以臨稿開始,便是重仿作,然若不得脫便死於仿作,台灣至今仍有師徒數十人字畫慨一面目的奇觀。仿畫之初本在學和習(不管是止於表面技巧的,或者對於藝術元微處的進一步深觸體貼),然一經外行起哄或商業的圖謀,便物化為絕藝,於是造做了假畫來賣,人得錢財以滿足富裕的生活和古書收藏之心,更若一旦僥悻矇過了所謂鑑賞巨眼的粗忽自恃之心,又增虛名於浮世,大有利於賣書營生之行當。歷代多少「仿XX意」之作都是「摹仿」(mimesis)的變相,有時「仿」只是藉口,用於澆胸中塊壘,有時則乾脆成為膺品,傳統中對於仿作和創作的分劃要求不如西方人來得嚴苛,所以大千年輕時為他的老師清道人捉刀寫字,或者大千有些應酬畫也由他的弟子操刀?當然他的壞畫也不一定出弟子代筆,試想一個畫家一天連畫二十張畫,豈得張張都是傑作?畢卡索也是創作力極旺盛的人,浮作不少。

東方人對「摹仿」的概念更奇異地顯現在大千臨撫敦煌壁畫事件上頭,他率領眾弟子在洞中勾勒摹寫下的並不是殘破、劫餘的敦煌壁畫實際情況,而是想「臨出壁畫創作之初的最初原貌」,這種臨摹的方式,若以西方古物紀錄的觀念言,可以說「大背常想」,一個畫家在面對古畫時,竟想用自己的想像(或者還包括一些對古畫的知識),恢復這些古書的原始新鮮面貌,這是多麼古怪、矛盾的想法啊!但大家都接受了,而且視為美談、認同傳奇。

但若不從古物記錄的觀點來看這件事,其實就是前面我們所談的學藝之人的單純仿作,就單純的仿作觀點言,這些作品並無可以厚誣之處,在一般人無法親臨敦煌的當時,確實堪為中國畫史之參證,但在旅行及複製條件大為改善的今日,這些仿作是否還有當時那麼大的價值是很值得疑問的。不過臨撫敦煌壁畫這件事,的確對張大千的創作產生很大的影響,不只衍生了日後面貌上的華麗多變,而且增強了他由傳統中繼承得來的「揣摹古籍中所載前人畫法」以及「由過眼古畫中窺其筆意、追溯古法」的信念。

與其他水墨大家的分野

傾盡現代人的知識、經驗、心眼追溯古法,極可能是張大千一生繪事的重要課題。「追溯古法」的強烈興趣,使他和同時代的水墨大家分別開來,像傅抱石、黃賓虹在創作境界上雖亦求於古,但對畫史上所載的各式古代畫法,並沒有張大千那麼濃烈的興趣。張大千對自己各種不同面貌的畫作,甚至對周代人中不管好的畫家或壞的畫家,都能尋出古籍中研載的傳言中的畫法做為支撐,做成應酬嘆讚的交通載具,這也是一種特殊的癖好。

「想像中的古法」當然是「好古」、「炫古」、「好奇」、「炫奇」的人最好的談助,如果哪一天中國人的博物館辦一個跟水墨有關的,像1973年明尼阿波里藝術館(Minneapolis Institute of Arts)所辦的大型「各式膺品與欺瞞」(Fakers, Forgeries and Other Deceptions)展,張大千無疑可以是神采非凡的主角人物,大藝術家以造假及追想古法自負、自得,絕非西方傳統所得想像。

膺品的文化價值

膺品無疑具有它的文化價值,但我們必須把它和嚴格定義的藝術創作區分開來。即使膺品也有各種不同的屬性,笨拙到眼力未經訓練的人一眼便能看穿的拙劣仿造(forgeries)固不用說,精妙而具說服力的膺品(fakes)則可做其手法、意向等歸納為四類:

第一類是「某一原作的精細拷貝」──這其中還牽涉到西方早期匠坊印記(monogram)在市場上的通行、使用問題,以及匠坊中畫師的合作、及其助手間工作分派和署名的倫理關係,中國的師徒門派間亦有之。第二類是「從容悠遊的巧妙裝配」──如張大千把石濤二幅原作或數幅原作的不同部分重新加以巧妙組合,而成為另一幅新的石濤。但這樣的膺品無疑將載有做手的氣質及不同代人的品味。三是「蓄意的錯誤歸屬」──有時它令人誤信為該作者不成熟或寡於才華的作品。四是「誠實的錯誤歸屬」──這其中不涉及造假的問題,它由匠坊中的追隨者或門派中的弟子步趨大師的主題和風格製作而成,可以「學派」概括稱之。張大千的許多傳聞軼事常和這四種類型的品相互牽扯。

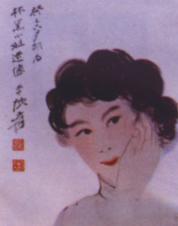

深精於中國社會的悲哀

張大千的許多傳聞若有心的人蒐集了來看,曾發現其實不少矛盾之處,但張本人是不在乎的,因為深通人世,所以亦引為成功之道。張曾對身邊的人說:做為一位中國畫家一定要「有名、有年」。有名別人才會珍藏妳的作品,無名的話即使當代有人識貨把你的畫掛起來,後人也不會善加珍視,「有年」不用說就是要活得夠久。張的自白也道盡中國,社會瞎起哄的悲哀,「仿石濤」事件鬧得火紅時,張自己便說:「自稱專家的人不少,真正的專家才不多,都是你哄我,我哄你,天下一大哄。」張氏是深精於中國社會的悲哀的,但又興高彩烈地乘著這種悲哀。他的一位老友在他死後為文追弔,提到張大千五十歲以前常讀書,以後就不知道了。張大千的作品體(body of work)中也有偏向少數不落入前面所談約兩大類型的作品(這兩大類型分別是:與「仿作」和「品」複雜網繫牽聯的一類,以及「揣摹古籍中所載前人畫法」和「由過眼古畫中窺其筆意、追溯古法」所產生的另一類型)──如臺靜農題的張大千畫家《摩登仕女》,張大千本人常自得以為談助的林黛像;還有題了「流光容易把人拋,紅了櫻桃,綠了芭蕉」句的美人像,都在傳統筆墨的精嫻下,予人一種時代的新意,它們洩露了好勝、好古的張大千亦不能免於明清以降、西洋各式圖像傳入中國後對傳統水墨所產生的強大衝擊力量。如果我們拿張氏此一類型的作品來和──或者可以點石齋畫報的出現做為重大分水嶺的中國近代圖像相比較,便可以清楚地見出他在他所身處的社會時代劇變中所扮演的角色。

「傳統文人畫的最後一筆」?

張氏所畫的這些現代美人畫,若拿來和頗令人聯想墨西哥畫家素描以及德國諷刺畫大師葛羅茲(Groz)的葉淺予三○、四○年代漫畫(包括葉所畫的著名的〈大千漫畫〉諸相,最早題名為「遊戲神通」),溥心畬的〈現代鍾馗〉、〈群陰剝陽圖〉、〈神聖的一票〉,豐子愷自謙為「惡歲詩人無好語」的時事漫畫,蔣兆和早期的水墨人物,司徒喬的〈義民圖〉、〈放下你的鞭子來〉;劉錦堂的〈台灣遺民圖〉、〈亡命日記圖〉,朱沅芷的〈音樂的魅力〉以及顯著「誰造造誰誰造誰」詩句的〈戴帽子的中國男子〉,徐悲鴻所畫的一些當代名人畫像和勞動人物,林風眠、關良的人物,程及的〈乞食婦〉,方君璧的〈修補〉,被允為社會木鐸的漫畫家張樂平的《三毛流浪記》,與吳友如、沈伯塵同代的上海諸多漫畫家、插畫家作品,王小亭1937年的傳世攝影傑作〈上海火車站日軍空襲下的哭泣兒童〉,張才的〈1940年代上海〉並排在一塊,我們便好像看到一幅中國傳統人物圖像步入現代的星圖,哪一位藝術家座落在這幅星圖的哪一個位址一目了然。當然這幅星圖的時代還可以再往前拉,然而二○、三○、四○年代無疑是顛峰。

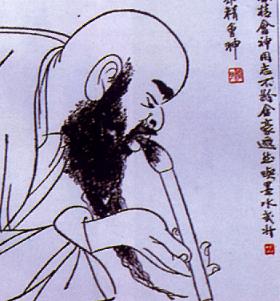

張大千早期的成名作〈39歲的自畫像〉好像他畢生的隱喻,畫面中主體人物頭部是用西洋畫法傳入中國後所謂的「追容寫真」之術繪成,衣袍、手部的描繪則仍沿傳統之法,人物坐在他早年最得意的仿石濤山水中。張氏一直到死後,兩岸舊傳統都已天翻地覆之際仍被保守派高舉為樣板人物或者不是無因的;摩耶精舍雖難稱隘,但塞了那麼多寶物,恐他的如生蠟像亦難覺暢快!近日有年輕學人要大家以近代職業畫家的觀點來了解張大千,而不要以傳統文人畫的觀點來看張大千,所言甚是,那麼「傳統文人畫的最後一筆」這種說法可以歇了!「五百年來一大千」這種說法恐亦必加重新詮釋。

【黃翰荻撰文於Art China 創刊號】

徐悲鴻〈晨汲〉

光緒年畫〈唐山真蹟全圖〉

39歲的自畫像

葉淺予〈大千漫畫〉

朱沅芷〈戴帽子的中國男子〉

朱沅芷〈音樂的魅力〉

豐子愷的時事漫畫

徐悲鴻〈人物〉

林黛像

摩登仕女

方君璧〈修補〉

蔣兆和早期的水墨人物